2024 年度 第2回アンケートの概要

<景気後退の予兆:「価格転嫁」できる企業づくりを!>

自社の存在意義を明確にし、激変する情勢に素早いPDCA で機敏に対応を

調査期間:2025年1月14日~31日

会員数:3005名(2025年1月1日現在) 回答数:2072名 回答率69.0%

はじめに

「2024年 世界的選挙の年」が終わり、政権与党は各国で惨敗し、日本は少数与党、アメリカはトランプ政権の復活という結果になり、政治は不透明感を増しています。これらの結果を受け、円は円安に振れ、株価は乱高下しています。私たちを取り巻く情勢は、物価の高騰が続き、賃上げ圧力はさらに増すも、価格転嫁はまったく進まず、賃上げによる人件費増が財務内容を悪化させ、さらに慢性的な人材不足が続くという、大きな経営課題に直面している、そのような中でのアンケート調査となりました。

今回のアンケート調査でも、支部・地区会の積極的な取り組みの結果、回答数2072名、回答率69.0%と過去最高の回答数(率)を更新しました。会員のみなさまのご協力ご尽力に心より感謝致します。

このアンケート結果を、「中小企業の声」として、行政や関係団体、金融機関、マスコミに伝え、経営環境の改善に取り組んで参ります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

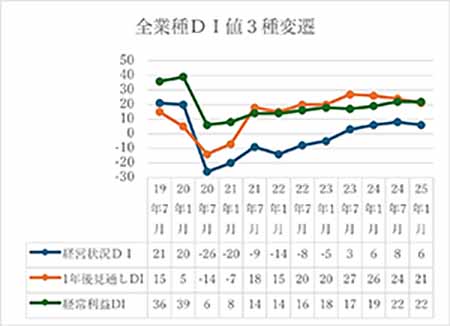

(1)業況はコロナ後の回復傾向から一転、悪化へ。見通しDI も3 期連続の悪化

現在の経営状況を示す「業況判断DI」は「+6.0」。前回の「+7.8」から約2ポイントマイナス。コロナ禍から回復傾向を示していましたが、今回、悪化に転じました。日銀短観(2024年12月)では「+22」(前回+20)小幅ながら改善。ひろぎんホールディングス経済産業調査部の2025年度の経済見通しでは、「穏やかな回復基調をたどる」と予想されていますが、今回の同友会の調査では、景気が後退し始めているという結果になりました。

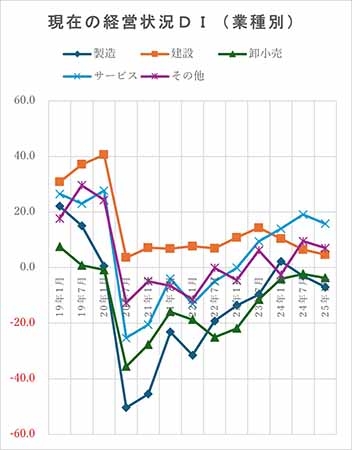

業種別では、製造「▲7.0(前回▲3.0)」と悪化、建設も「+4.6(前回+6.5)」とプラスを維持するも悪化、卸小売も「▲3.7(前回▲2.3)」と水面下で悪化、サービスも「+15.8(前回+19.1)」と悪化、その他も「+7.0(前回+9.5)」と悪化、すべての業種が悪化しました。

「経常利益DI」は、「+21.7」と前回と同数で変化は見られませんでした。業種別で見ると、製造「+7.6(前回+13.2)」と悪化、建設「+22.8(前回+17.3)」と改善、卸小売「+14.7(前回+15.8)」とやや悪化、サービス「+29.6(前回+32.1)とやや悪化、その他「+21.7(前回+16.8)」と改善、製造、卸小売、サービスの悪化分を建設、その他で補ってDI値維持という結果です。

「1年後の経営状況の見通しDI」は、「+21.4」、前回(+24.3)より2.9ポイント悪化、3期連続の悪化となりました。業種別では、製造「+9.7(前回+11.2)」と悪化、建設「+20.6(前回+16.4)」と改善、卸小売「+7.5(前回+14.8)」と悪化、サービス「+30.4(前回+37.2)」と悪化、その他「+27.3(+26.0)」とやや改善、建設とその他が改善しましたが、製造、卸小売、サービスの悪化が上回り、全体では見通しも悪化することになりました。見通しDI が3 期連続で悪化傾向を示していることから、景況の悪化傾向は継続すると予測されます。

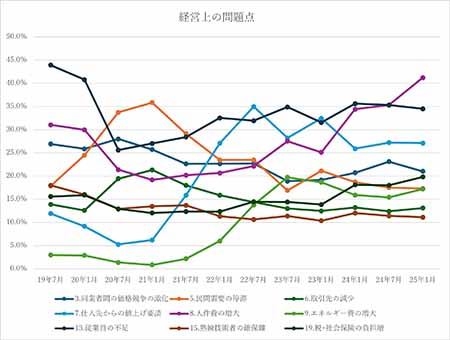

(2)経営上の問題点は「人件費の増大」が断トツ1 位に

前回の調査で、僅差ながら初めて第1 位となった「人件費の増大(前回35.5%)」は、今回、第2 位の「従業員不足(34.5%)」を大きく引き離し、「人件費の増大(41.2%)」が断トツの1 位となりました。財務的に余裕がなくても賃上げに取り組むも、相応の価格転嫁ができない中で問題点の第1位となっています。財務内容の悪化が進行しているのではと懸念されます。

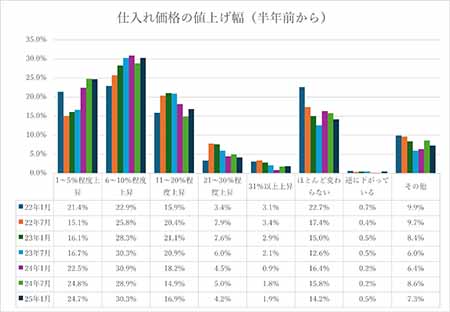

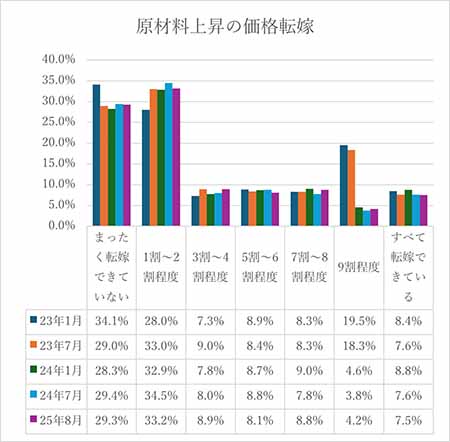

(3)物価上昇・賃上げの価格転嫁は一向に進まず

2022年1月の調査開始以来、物価、仕入れ価格の上昇は止まっていません。仕入れ価格は半年前に比べ、「1%~5%アップ24.7%(前回24.8%)」、「6%~10%アップ30.3%(前回28.95)」、「11%~20%アップ16.9%(前回14.9%)」とこの傾向は2年半の間、変わっていません。

仕入れ価格やエネルギー費などの上昇分の価格転嫁も前回同様、進んでいません。「まったく転嫁できていない29.3%(前回29.4%)」、「1 割~2 割程度33.2%(前回34.5%)」と6割強が十分に価格転嫁できていない状況が継続しています。

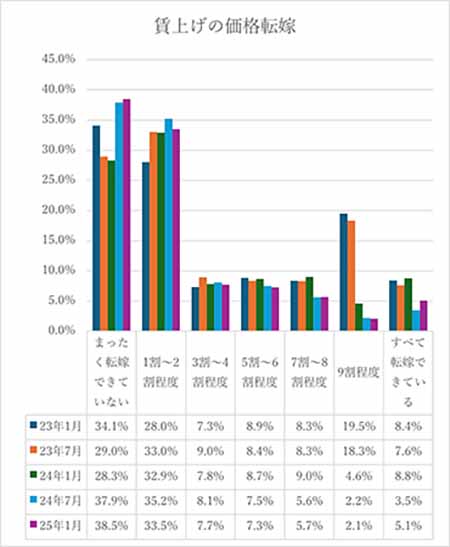

賃上げが続いています。「賃金を上げた61.7%(前回56.4%)」、「これから上げる7.8%(前回10.3%)」と約7割が賃上げを行っています。しかし、そのアップ率は「1%~2%が23.8%(前回26.5%)」、「3%~5%が55.2%(前回53.0%)」と約8割が5%までとなっています。物価上昇率や社会保険料増を考慮すると賃上げは追いついておらず、実質賃金は低下している状況です。この賃上げ分の価格転嫁も「まったく転嫁できていない38.5%(前回37.9%)」、「1 割~2 割33.5%(前回35.2%)」と賃上げ分も7割強は十分に転嫁できていない状況が続いています。

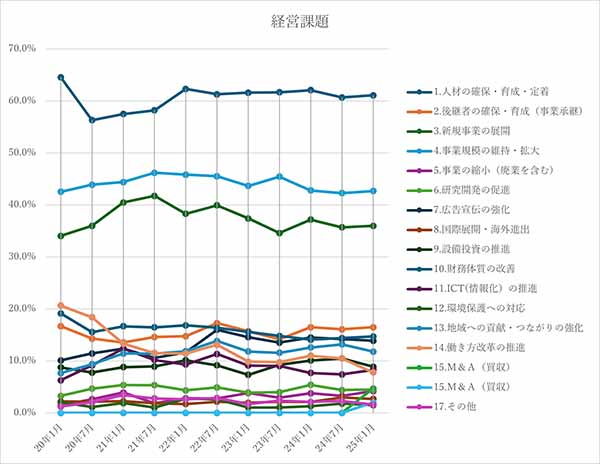

(4)「人材の確保・育成・定着」はもはや社会問題

経営課題は、「人材の確保・育成・定着61.1%(前回60.7%)」と変わらず不動の1位です。人材の確保が進まず、事業の継続、拡大が進められないという状況も見受けられます。ここに賃上げ、さらに年収の壁で労働時間を制限という状況が重なり、複合的な課題となっています。

人材確保について現状は、「不足気味52.6%(前回52.8%)」と深刻です。

「仕事が増えて不足24.4%(前回24.3%)」と事業拡大の足かせにもなっています。しかも不足しているのは「正社員43.0%(前回41.7%)」と経営課題の域を超え、もはや社会問題となっています。

人材の確保は短期的な課題でありますが、選ばれる企業づくりという課題と若者の県外流出に歯止めをかけるためにも、中小企業が働く場として選択肢となる教育の必要性を感じます。中小企業の人材確保難は地域課題としてとらえ、中小企業憲章や振興条例の具体化の面からも長期的な取り組みが必要です。

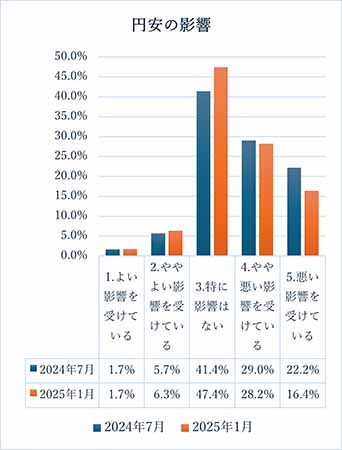

(5)円安が多くの会員の逆風に

円安の影響DI は「▲36.6(前回▲43.8)」と若干緩和されましたが、悪影響が続いています。好影響と答えた方はわずか8.0%で、悪影響と答えた方が44.6%です。

食糧や原材料、エネルギーなどの多くを輸入に頼る日本において、国内、地域に根ざし、国民の生活を支え経済活動を行う中小企業にとって、「円安」はコストアップを始め大きな悪影響を与えています。

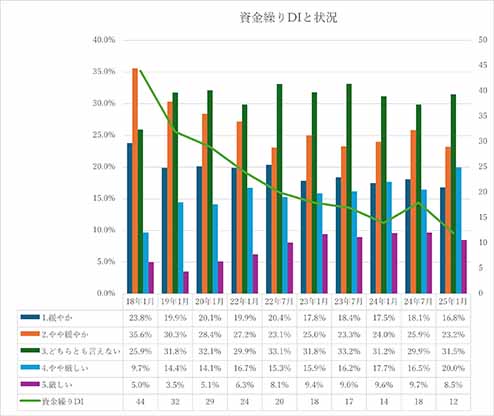

(6)資金繰りDI は悪化、金利の動向は?

資金繰りDI+11.5(前回+17.8)と6ポイントあまり悪化しました。コロナ融資の返済が本格化する中、大きく悪化した1年前(2024年1月)のDI14.2を上回る悪化です。コロナ融資の返済にあたって「厳しい18.9%」(前回16.0%)と若干上昇し、景気が回復しない中で、より一層、経営が厳しくなっている状況を見過ごせません。

日銀の政策金利が引き上げられることを受け、金利の動向を聞いたところ、33.6%が「金利が上昇した」と答え、金利上昇+0.1%台が「39.6%」、+0.2%台が「22.7%」と0.1%台~0.2%台が主流という状況になっています。今後の動向にも注視が必要です。

「経営者保証に関するガイドライン」に沿って個人保証が免除された方は20.8%(365 名)(前回19.2%(309 名)増加傾向が続いています。一方、免除されなかった方は8.3%(146 名)、知らない29.2%を踏まえ、個人保証が免除されるための企業づくりについて学習の機会が必要になっています。

(7)「年収の壁」問題と2030 年「最低賃金1500 円」について

「年収の壁」問題について意見を求めました。大筋を以下のようにまとめました。

・最低賃金が上昇する中で、現実には年間での労働時間の短縮が行われており、最低賃金の引き上げが、個人の所得上昇につながっておらず、年末を中心に働き止めが発生、より人手不足が進んでいる

・制限を緩和することは、労働時間を増やすことにつながり、労働力確保になる

・制限を緩和することは、その分、企業の負担増となり、さらに財務を圧迫することになる

・制限を撤廃すれば、所得税社会保険料が総額で増加することが見込まれ、現状額と差分を還元することで、ここの負担率を下げることが可能になるのではないか

・制限が撤廃され、しっかりと収入を得ることが出来れば、所得が向上し、個人消費につながり、経済の好循環を生むのではないか

・制度が「内助の功」のような昭和世代のもので、男女参画型社会を進める現代と合っていないのではないか。制限をすべて撤廃し、働いた分は働いただけ収入を得、それに応じた税や社会保険料の負担を平等に行い、出産や育児、介護など働きづらい、配慮が必要ない人には、まった違った視点から時代に合った支援策で弱者のフォローをすべきではないか

他にも、社会保険料の負担が大きすぎること、制度改革にあたって、増税や負担増の設計にならないようにとの注釈も多数ありました。

「最低賃金の問題」については、「所得増は個人消費につながり、景気を活性化するので賛成」という意見と「何の支援も施策もなく、賃上げが中小企業の自助努力に丸投げされるのであれば、多くの中小企業が倒産し最悪の状況を生んでしまう、大反対」と意見は大きく分かれています。現実的な試算として「残り5年で達成するなら毎年約7.4%のUPが必要。過去40年間を見ても平均で2.7%であり、最高でも高度成長期に6.9%である。過去一度も達成していない7.4%UPを5年連続でするのは到底無理な話である」という意見もありました。

現在の賃上げのように、「かけ声」だけでの賃上げは、まもなく限界を迎えるという見立ては、賃上げや価格転嫁が進まない、賃上げが経営上の問題というアンケート結果からも明白です。会内でもしっかり論議し、中小企業の現状をしっかりと伝えながら、具体的で実現実行可能な支援策を求める提言・要望を発信し続ける必要があります。

まとめ~「価格転嫁」をどうすすめるか?「自社の存在意義」と「素早い変化対応能力」

原材料、エネルギー費の高騰、さらに強まる賃上げ圧力、人材確保難から停滞する業績、消費税や社会負担の増というマイナス要因の中で、「景況」も「1年後の見通し」も悪化傾向です。いよいよ「価格転嫁」を進めていかなければ、企業の存続が危ぶまれる状況になりつつあります。安易な価格転嫁では結果、足下をすくわれることになりかねませんが、「なぜ、我が社は既存のお客様から選ばれているのか」という「自社の存在意義」をしっかりと問い直し、明確になった自社の強みを更に強化し、付加価値を上げ、利益を高め、結果、お客様の支持を失わない「価格転嫁ができる企業づくり」を積極的に進めていかなければこの時代を生き残っていけません。

今年は、労使見解50周年です。労使見解に基づく「人を生かす経営」の具体的な姿として提起された「21世紀型企業づくり」も30周年を迎え、改めて「21世紀型企業づくり」の実践が再提起されています。この厳しい時代の中で生き残り発展する企業は、社員がやりがい、働きがいを感じ、その能力を最大限発揮する企業です。それがまさに「21世紀型企業」です。

この厳しい時代を乗り越え、発展していくためには、湧き起こる様々な経営課題に、経営指針に基づき全社をあげて素早くPDCA を回し、課題に迅速に対応する企業づくりを進めなければなりません。生き残りをかけて待ったなしの時代が来ています。座したままで時代の大波にのみ込まれるか、21 世紀型企業づくりの実践で大波を乗り切り発展するか、今まさに大きな分岐点に立ってます。

【21世紀型企業づくり】

1)自社の存在意義を改めて問いなおすとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられる企業。

2)社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい、高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。